1786년 '남해현읍지(南海縣邑誌)'에 담긴 남해 역사와 풍경

1786년 편찬된 『남해현읍지』는 방리와 도로, 산천과 물산, 제영과 인물 등 다양한 기록을 통해

18세기 후반 남해현의 사회구조와 주민들의 생활, 문화적 풍토를 생생하게 보여 준다.

남해미래신문

2025년 11월 07일(금) 09:51

|

|

조선 후기 지역사회와 행정, 그리고 주민들의 삶을 이해하기 위해서는 각 지방에서 편찬된 읍지(邑誌)를 들여다볼 필요가 있다. 읍지는 단순히 지리와 행정 구획만이 아니라, 농업과 어업, 교통과 군사, 사회와 문화까지 당시 지역의 총체적 실상을 담아낸 기록이기 때문이다.

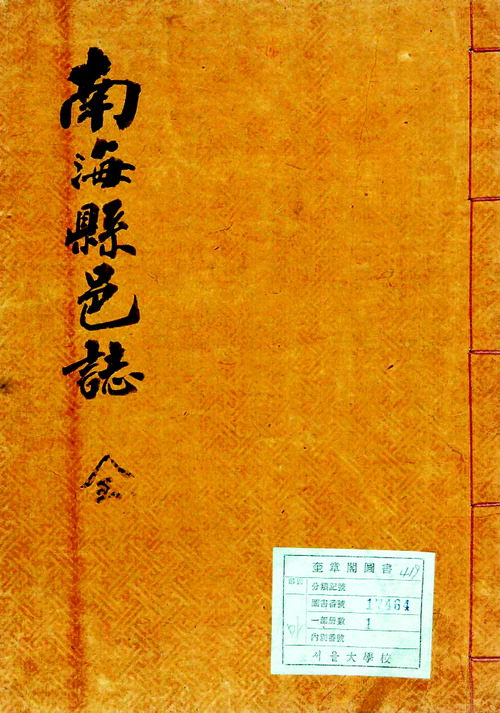

서울대학교 규장각에 소장된 『남해현읍지(1786년, 서울대학교 奎 17464)』에는 경상도 남해현에 관한 각종 기록이 집약되어 있다. 남해미래신문은 남해, 잊혀져 가는 우리 역사의 흔적들을 찾아 재발견 재발굴하고 그 역사적 의미를 추적, 기록으로 남겨 후대에 전하는 일에 최선을 다하고자 한다. 이러한 노력에 기꺼이 뜻을 모아 그간 함께한 연구를 지면으로 소개할 수 있도록 도움을 주신 전 남해해성고· 전 창선고 최성기 교장 선생님께 감사함을 전한다. <편집자 주>

1책 10장(p20)으로 이루어진 이 읍지는 방리(坊里), 도로(道路), 건치연혁(建置沿革), 군명(郡名), 형승(形勝), 성지(城池), 관직(官職), 산천(山川), 성씨(姓氏), 풍속(風俗), 능침(陵寢), 단묘(壇廟), 공해, 제언(堤堰), 창고(倉庫), 물산(物産), 역원(驛院), 교량(橋梁), 목장(牧場), 관애(關애), 봉수(烽燧), 누정(樓亭), 제영(題詠), 사찰(寺刹), 고적(古蹟), 진보(鎭堡), 인물(人物), 한전(旱田), 수전(水田), 진공(進貢), 조적( 환곡의 출납), 전세(田稅), 대동(大同), 균세(均稅), 봉름, 군병(軍兵), 선생안(先生案) 등 40여 항목이다.

특히 1598년(선조 31)부터 1785년(정조 9)까지 약 190년 동안 약 120명의 수령 부임 기록이 남아 있어 읍지의 편찬 시기와 당시 행정 운영 체계를 명확히 알려준다. 한 권의 읍지가 품고 있는 내용은 단순한 지리지의 차원을 넘어, 18세기 후반 남해현의 사회 전반을 생생히 전하는 거울이다.

△ 지리와 방리 체계

|

|

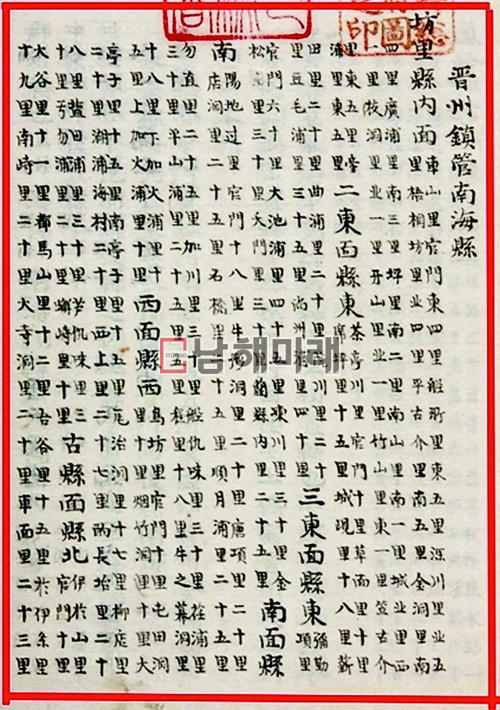

남해현(南海縣)은 진주진관(晉州鎭管)에 속한 고을이었다. 읍지의 방리 항목에 따르면 남해현은 현내면(縣內面), 이동면(二東面), 삼동면(三東面), 남면(南面), 서면(西面), 고현면(古縣面), 설천면(雪天面) 등 7개 면으로 나뉘었고, 그 안의 속리(屬里) 이름과 관문에서 거리까지 빠짐없이 기록되어 있다. 이를 통해 주민 생활과 행정 관할 경계를 구체적으로 파악할 수 있다.

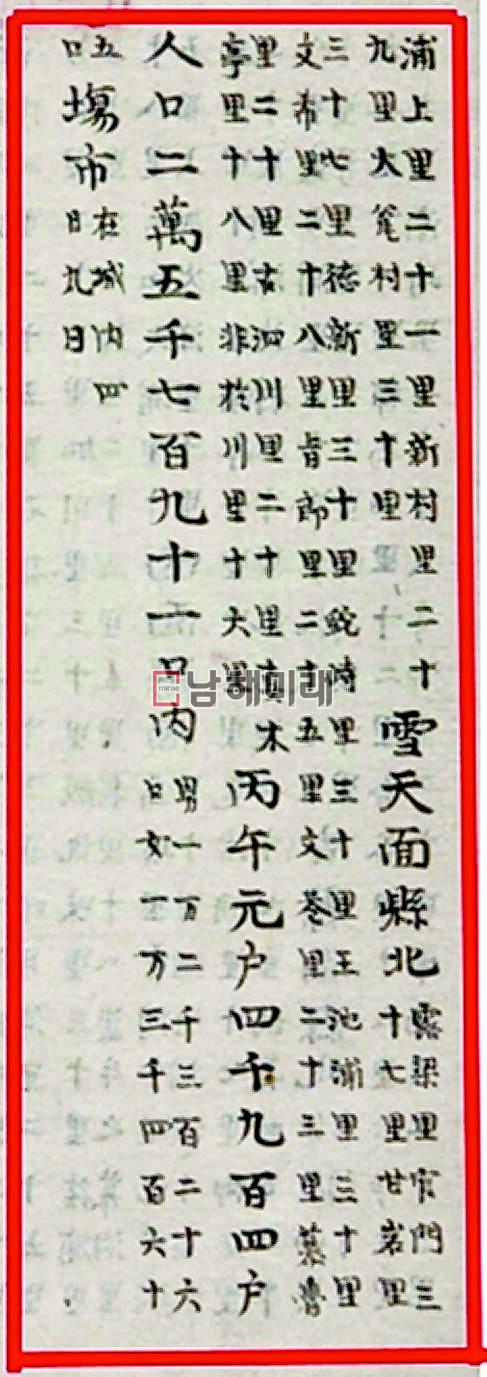

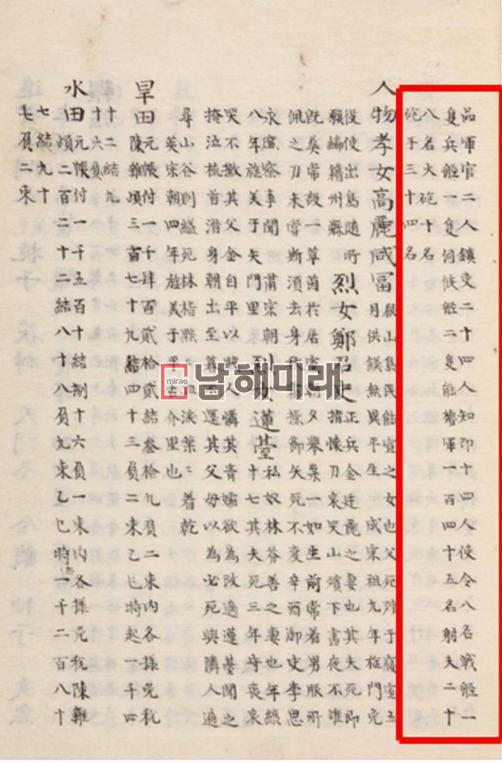

1786년 병오년(丙午年) 호적(戶籍)을 기준으로 한 「남해현의 인구」는 25,791구였는데, 이 중 남자는 12,326구, 여자는 13,465구였다. 원호(元戶)는 4,904호였으며, 여성 인구가 남성보다 많은 편이었다는 점은 당시 사회구조와 가족 형태 연구에 주목할 만한 대목이다.

성내(城內)에서는 5일 장(場, 4일과 9일)이 서서 주민들의 경제 활동이 이루어졌다.

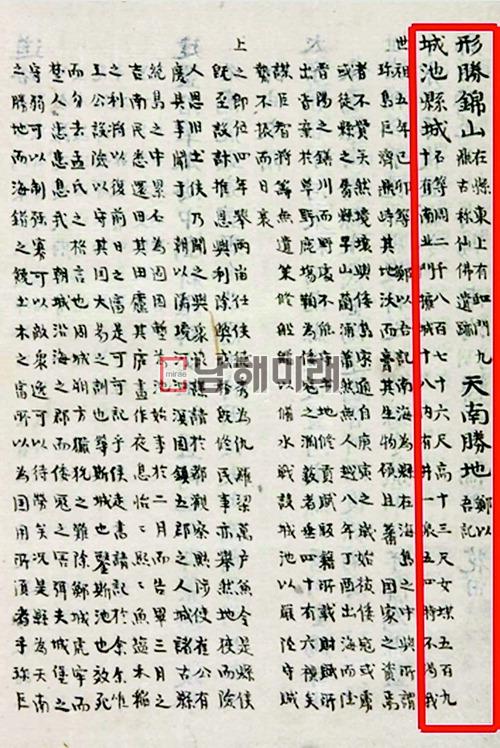

1786년 『남해현읍지』는 남해 읍성에 대해 다음과 같이 기록하고 있다. 「"城池縣城石築 周二千八百七十六尺 高十三尺 女墻五百九十 有南北門 擁城十八 內有井一泉五 四時不渴我 世祖五年 己卯築(성지현성석축 주이천팔백칠십육척 고십삼척 여장오백구십 유남북문 옹성십팔 내유정일천오 사시불갈아 세조오년 기묘축)"」 이를 풀이하면, '성지현(성곽과 성안의 못)의 성은 돌로 쌓았으며, 둘레는 2,876척(1布帛尺 46.66cm, 약 1,340m), 높이는 13척(약 6m)이다. 여장이 590개가 있으며, 남문·북문 두 곳에 문(門)이 있고, 옹성이 18곳이며, 성내(城內)에는 우물 하나와 샘 다섯 곳이 있어 사계절 내내 물이 마르지 않아 백성들이 목마름을 겪지 않았다. 이 성(城)은 1459년(세조 5년)에 임금의 명에 따라 축조되었다.'라며 나름 자세히 기록하고 있다.

또한 도로 항목에는 남해현과 주변 고을을 잇는 육로(陸路)와 수로(水路)의 거리를 세밀히 기록하였다. 동쪽으로는 진주 창선목(昌善牧)까지 육로 30리와 「수로 1리(현재 창선교)」, 서쪽으로는 순천부(順天府)까지 육로 20리와 수로 20리, 남쪽으로 좌수영(左水營)까지 육로 25리 및 수로 20리였다. 북쪽으로는 곤양군(昆陽郡)까지 육로 37리, 수로 2리였으며, 서울까지는 장장 1,035리, 감영까지는 400리에 이르렀다. 이러한 기록은 남해현이 육상과 해상 교통로가 교차하는 요지였음을 잘 보여 준다.

△ 행정 변화와 군사적 요충

건치연혁(建置沿革) 기록은 남해의 역사적 변천을 집약해 둔 부분이다. 본래 바다 한가운데 위치한 남해섬은 신라 신문왕(재위: 681~692) 때 전야산군(轉也山郡)이 설치되었고, 신라 경덕왕(재위: 742~765) 때 비로소 '남해'라는 이름이 공식적으로 쓰였다. 고려 현종(顯宗, 재위: 1009~1031) 때에는 현령이 파견되었으나, 공민왕(재위: 1351~1374) 때 왜구 침입이 잦자 치소(治所)를 진주의 대야천부곡(大也川部曲)으로 옮기기도 했다. 조선 건국 후 태종은 하동과 합쳐 '하남현(河南縣)'이라 불렀으나 곧 분리되었고, 세종 때는 곤명현(昆明縣)과 병합되었다가 다시 분리되어 현령을 따로 두었다. 이러한 변천은 남해가 정치적·군사적으로 중요한 위치에 있었음을 방증(傍證)한다.

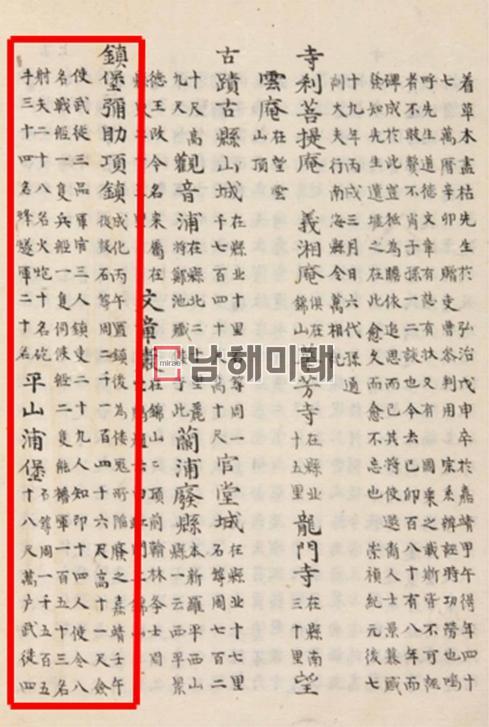

남해현은 조선에서 군사적으로 중요한 지역이었던 만큼 관련 항목들이 주목된다. 관애 항목에는 현 북쪽의 노량진(露梁津), 동쪽의 지족암진(只簇巖津), 선소(船所), 서쪽의 호포진(湖浦津)에 대한 기록이 나온다. 노량진과 지족암진에는 각 배 한 척씩이 있었고, 선소에는 전선 1척, 병선 1척, 사후선(伺候船) 2척이 있었다. 진보 항목에는 미조항진(彌助項鎭)과 평산포보(平山浦堡)에 대한 기록이 실려 있다. 석축의 둘레와 높이, 첨사(僉使), 군관(軍官) 등 소속 관리, 보유한 배와 군사의 숫자 등이 상세히 적혀 있다. 미조항진의 성곽은 둘레 2,146척(약 1,000m, 1布帛尺은 약 46.66cm), 높이 11척(약 5m)에 달하였다. 지휘 체계는 첨사(僉使, 종3품 무관) 아래 군관 3명, 진리(鎭吏) 29명, 지인(知印) 14명, 사령(使令) 8명이 배치되었다. 군사력으로는 전선(戰船) 1척, 병선(兵船) 1척, 정찰 임무를 맡은 사후선(伺候船) 2척이 운용되었으며, 병력은 능노군(能櫓軍) 153명, 사부(射夫) 28명, 화포(火砲) 담당 10명, 포수(砲手) 34명, 봉수군(烽燧軍) 20명으로 편성되었다. 평산진의 성곽은 둘레 1,558척(약 726m)이며, 높이는 11척(약 5m)이었다. 지휘관은 만호(萬戶, 종4품 무관)로, 그 아래 군관 2명, 진리 24명, 지인 14명, 사령 8명이 있었다. 병력은 능노군 145명, 사부 28명, 화포수(火砲手) 10명, 포수 34명으로 구성되었다.

△ 자연환경과 해양 자원

읍지(邑誌)의 산천 항목에는 남해의 진산(鎭山)으로 망운산(望雲山)이 기록되어 있다. 망운산에서 흐르는 물줄기는 동쪽 바다로 이어지는 대천(大川)을 형성하며 남해의 풍요로운 자연환경과 수자원을 보여 준다. 형승(形勝) 항목에서는 금산(錦山)을 '천남승지(天南勝地)', 즉 하늘 남쪽의 으뜸가는 명승지로 묘사하여 경관적 아름다움과 전략적 요충지를 동시에 평가하였다.

「물산(物産)」 항목을 보면 남해는 풍부한 해양 자원을 경제적 기반으로 삼았다. 문어, 오징어(烏賊魚), 전복, 조개, 상어, 조기, 숭어, 홍어, 해삼 등 다양한 해산물이 기록되어 있으며, 이는 단순한 지역 특산품 소개에 그치지 않고 남해 주민들의 생활 기반을 설명한다. 또한 창고 항목에는 선소(船所)의 선가고(船價庫, 배의 임대료나 선박의 가격)와 현 북쪽 노량에 위치한 조창(漕倉, 징수한 곡식 보관 창고)의 운영 상황이 실려 있다. 곡물의 저장과 운송 체계가 해상 교통과 긴밀히 연결되어 있었음을 알 수 있으며, 이는 국가 차원의 물류 관리와 군량 운송에서 남해가 중요한 거점이었음을 뜻한다.

△ 사회·경제 구조와 문화

|

|

남해현(南海縣)의 경제적 기반은 농업과 해양 자원 활용을 통해 형성되었다. 한전(旱田, 밭)은 총 1,422결 39부 2속 중 1,042결 96부가 경작되고 있었으며, 수전(水田, 논)은 1,510결 86부 1속 가운데 1,287결 97부 2속이 경작되고 있었다. 이는 상당한 수준의 토지가 실제로 농업에 이용되었음을 보여 준다. 진공(進貢) 품목으로는 맥문동(麥門冬), 복신(茯神, 버섯의 일종인 복령), 전복, 유자, 문어, 미역 등이 기록되어 있어 육상 자원과 해양 자원을 두루 바쳐 국가와의 관계를 유지했음을 알 수 있다. 전세(田稅), 대동(大同), 균세(均稅), 봉름, 군병(軍兵) 등의 조항은 세금 체계와 군사 동원 구조를 설명하며, 지방 경제 운영의 실상을 엿볼 수 있다.

문화적 측면도 눈에 띈다. 제영(題詠) 항목에는 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)이 이순신을 기리며 남긴 「충무공비명(忠武公碑銘)」과 기묘사화로 귀양 와 남해에 머물렀던 자암(自庵) 김구(金絿)를 기리는 「자암비명(自庵碑銘)」이 실려 있다. 인물 항목에는 효녀 1인과 열녀 2인의 행적이 담겨 있어 당시 사회가 중요하게 여긴 가치와 도덕규범을 보여 준다. 또한 선생안(先生案)에는 1598년 이종일(李宗一)에서 1785년 이신경(李身敬)까지 역임한 120여 명 수령의 이름이 기록되어, 남해현의 행정사 연구에 귀중한 연속 자료를 제공한다.

읍지 속 지명 기록은 단순한 공간적 표기 이상으로 지역 주민들의 역사적 경험과 기억을 담고 있다. 관애와 진보, 선소 이름은 바다를 향한 긴장된 경계와 방어 의식을 드러내며, 금산과 망운산 그리고 남해 별칭인 전산(轉山), 윤산(輪山), 화전(花田) 등은 자연 속에서 인간이 길어 올린 정신적 지주와 삶의 터전을 상징한다.

특히 노량(露梁)·관음포(觀音浦)는 임진왜란 마지막 전투의 현장이자 이순신 장군이 전사한 곳으로, 국가적 비극과 민족적 영웅의 탄생을 함께 상징한다. 지족(只簇), 미조항(彌助項), 평산포보(平山浦堡) 같은 지명 역시 지역적 생활 기반과 더불어 해상 전투 및 군사적 전략성과 맞닿아 있다. 읍지의 기록을 통해 우리는 지명이 단순한 지리적 좌표가 아니라 역사적 경험을 응축한 기억의 코드였음을 알 수 있다.

△ 한 권의 읍지 속 수백 개의 이야기

1786년 『남해현읍지(南海縣邑誌)』는 단순한 지리지도, 단순한 행정 기록도 아니다. 18세기 후반 남해라는 섬의 지리와 사람, 행정과 군사, 경제와 문화, 그리고 자연환경과 역사적 기억이 읍지 한 권 속에서 서로 얽혀 있다. 방리(坊里)와 호적 기록에서는 주민 생활의 구체적 모습이 드러나며, 도로와 수로 기록은 남해가 교통망의 요지였음을 보여 준다. 건치연혁은 행정구역 변천사를 통해 남해가 안팎으로 얼마나 전략적 위치였는지 입증한다. 산천과 물산 기록은 남해의 풍부한 자연환경과 해양 자원을 보여 주며, 진보와 관애 : 요충지에 설치한 관문, 나루터, 요새로, 노량진·지족암진·호포진이 해당) 기록은 방어 기지로서의 남해 모습을 전한다. 제영, 인물, 선생안(先生案, 조선시대 중앙과 지방의 관서나 해당 관원의 성명·직명·지위와 부임 및 이임 일자 등을 기록한 책) 기록은 이 지역 사람들이 지켜온 도덕과 문화, 행정의 연속성을 동시에 보여 준다.

오늘날 남해를 '보물섬'이라 부르는 까닭은 단순히 아름다운 풍광에 있는 것이 아니다. 이 읍지 속에 담긴 수많은 지명과 수치, 그리고 이야기들은 남해가 수백 년 동안 간직해온 역사적 기억이며, 세대를 넘어 전해진 문화적 유산이다. 바다와 산, 사람과 국가가 함께 엮인 남해의 모습은 『남해현읍지』라는 기록 속에서 지금도 또렷하게 말을 건네고 있다.