В░йВёавЈёвіћ вІеВѕюьЋю вДљВЮў ВѓгВюАВъЦВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, вДљ┬ив┤ЅВѕў┬иВё▒Ж│йВЮ┤ Ж▓░ьЋЕвљю в│хьЋЕ Жх░Вѓг В▓┤Ж│ёВЮў Ж│хЖ░ё

В░йВёавЈё(Тўїтќёт│Х)ВЮў вДљЖ│╝ вфЕВъЦВЮђ ЖхГЖ░ђ Жх░ВѓгваЦВЮў Жи╝Ж░ёВЮ┤ вљўВЌѕЖ│а, в┤ЅВѕў(уЃйуЄД)ВЎђ Вё▒Ж│й(тЪјжЃГ)ВЮђ

ВЮ┤вЦ╝ вњив░ЏВ╣еьЋўвіћ ьЋхВІг в░ЕВќ┤ Ж▒░ВаљВЮ┤Въљ ВІаВєЇьЋю Жх░Вѓг ьєхВІавДЮ ВЌГьЋаВЮё вІ┤вІ╣ьЋўВўђвІц.

вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИ

2025вЁё 10ВЏћ 17ВЮ╝(ЖИѕ) 09:26

|

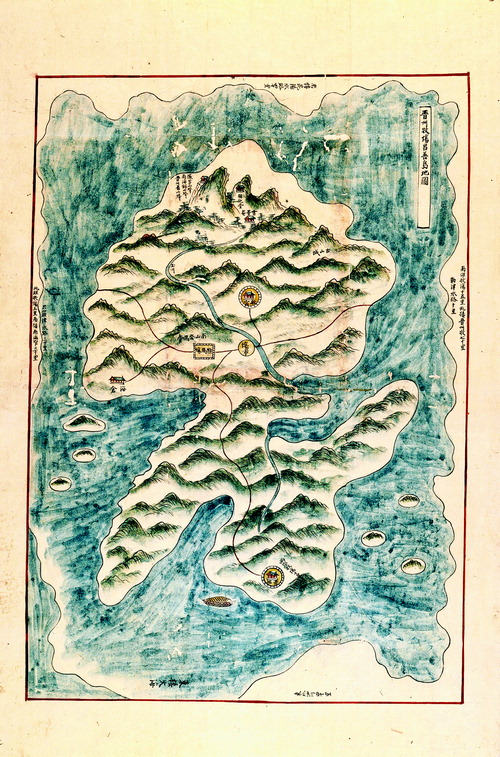

1872вЁё, ВА░ВёаьЏёЖИ░ ВДђв░ЕВЌљВёю ВаюВъЉвљю ьЋю ВъЦВЮў ВДђвЈёвіћ ВўцвіўвѓаЖ╣їВДђвЈё Вџ░вдгВЌљЖ▓ї Ж╣іВЮђ ВџИвд╝ВЮё ВаёьЋ┤ВцђвІц. ВёюВџИвїђьЋЎЖхљ ЖиюВъЦЖ░ЂВЌљ ВєїВъЦвљю сђїВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈё(ТЎЅтиъуЅДта┤Тўїтќёт│Хтю░тюќ)сђЇвіћ вІ╣ВІю В░йВёавЈёВЮў вфеВіхВЮё ВЃЮВЃЮьъѕ в│┤ВЌг ВцђвІц. ВќИвю╗ в│┤вЕ┤ вІеВѕюьЋю ьџїьЎћВІЮ ВДђв░ЕВДђвЈё Ж░ЎВДђвДї, ВёИв░ђьъѕ вЊцВЌгвІцв│┤вЕ┤ Жх░Вѓг┬иЖ▓йВаю┬иВбЁЖхљ┬иВЃЮьЎюВЮ┤ ьЋю ьЎћвЕ┤ВЌљ ВёИв░ђьЋўЖ▓ї вІ┤Ж▓е ВъѕвІц. В░йВёавЈёвіћ вІеВѕюьЋю вєЇВќ┤В┤їВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ЖхГЖ░ђЖ░ђ вфЕВъЦ(уЅДта┤)ВЮё ВёцВ╣ўьЋўЖ│а в┤ЅВѕў(уЃйуЄД)ВЎђ Вё▒Ж│й(тЪјжЃГ)ВЮё ВїЊВЋё Вџ┤ВўЂьЋю ВаёвъхВаЂ ВџћВХЕВДђВўђвІц. ВДђвЈёвЦ╝ ьј╝В│љв│┤вЕ┤, ВёгВЮ┤вЮ╝віћ Ж│хЖ░ё ВЋѕВЌљ ВА░Вёа ьЏёЖИ░ ЖхГЖ░ђВЮў ВХЋВєїьїљВЮ┤ ВўцвА»ВЮ┤ вІ┤Ж▓е ВъѕВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц. вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИВЮђ вѓеьЋ┤, ВъіьўђВаИ Ж░ђвіћ Вџ░вдг ВЌГВѓгВЮў ьЮћВаЂвЊцВЮё В░ЙВЋё Въгв░юЖ▓г Въгв░юЖх┤ьЋўЖ│а ЖиИ ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ВХћВаЂ, ЖИ░вАЮВю╝вАю вѓеЖ▓е ьЏёвїђВЌљ ВаёьЋўвіћ ВЮ╝ВЌљ ВхюВёаВЮё вІцьЋўЖ│аВъљ ьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю вЁИваЦВЌљ ЖИ░Ж║╝ВЮ┤ вю╗ВЮё вфеВЋё ЖиИЖ░ё ьЋеЖ╗ўьЋю ВЌ░ЖхгвЦ╝ ВДђвЕ┤Вю╝вАю ВєїЖ░юьЋа Вѕў ВъѕвЈёвАЮ вЈёВЏђВЮё ВБ╝ВІа Ваё вѓеьЋ┤ьЋ┤Вё▒Ж│а┬и Ваё В░йВёаЖ│а ВхюВё▒ЖИ░ ЖхљВъЦ ВёаВЃЮвІўЖ╗ў Ж░љВѓгьЋеВЮё ВаёьЋювІц. <ьјИВДЉВъљ ВБ╝>

1872вЁё ВДђв░ЕВДђвЈё сђјВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈёсђЈВЎђ Ж┤ђвае ВЮ┤ ЖИђВЌљВёювіћ ВДђвЈёВЌљ вѓўьЃђвѓю ВДђвфЁВЮў ВЮўв»ИвЦ╝ вІцВё» Ж░ђВДђ ВБ╝ВаювАю вѓўвѕёВќ┤ Вѓ┤ьј┤в│┤Ж│аВъљ ьЋювІц. В▓ФВДИ, 'вДљЖ│╝ вфЕВъЦ ┬Г ЖхГЖ░ђ Жх░ВѓгваЦВЮў ьєавїђ', вЉўВДИ, 'ьЮЦВёавфЕВъЦ ┬Г ВюёВ╣ў┬иЖиювфеВЎђ ьўёьЎЕ', ВЁІВДИ, 'в┤ЅВѕўВЎђ Вё▒Ж│й ┬Г Жх░Вѓг ьєхВІаЖ│╝ в░ЕВќ┤ВЮў Ж▒░Ваљ', вёиВДИ, 'ВЃЮьЎюЖ│╝ Ж▓йВаю ┬Г ВъЦВІюВЎђ вДѕВЮёВЮў ВЮ╝ВЃЂ', вДѕВДђвДЅВю╝вАю 'ВДђвфЁЖ│╝ ВаюВѓг ┬Г ВЮ┤вдёВЌљ ВЃѕЖ▓еВДё ЖХїваЦЖ│╝ ВЃЂВДЋ'ВЮ┤вІц.

Рќ▓ вДљЖ│╝ вфЕВъЦ┬ГЖхГЖ░ђ Жх░ВѓгваЦВЮў ьєавїђ

|

|

ВА░ВёаВІювїђВЮў В░йВёавЈё(Тўїтќёт│Х)віћ вІеВѕюьЋю ВёгВЮ┤ ВЋёвІѕВЌѕвІц. ЖхГЖ░ђЖ░ђ Вџ┤ВўЂьЋўвіћ ЖхГВўЂвфЕВъЦ(тюІуЄЪуЅДта┤), ВдЅ ВДёВБ╝вфЕВъЦ(ТЎЅтиъуЅДта┤)ВЮ┤ ВёцВ╣ўвљю Жх░ВѓгВаЂ ВџћВХЕВДђВўђвІц. вІ╣ВІю вДљ(ждг)ВЮђ вІеВѕюьЋю ЖхљьєхВѕўвІеВЮ┤ ВЋёвІѕВЌѕвІц. ЖИ░в│Љ ВаёВѕаВЮ┤ ВаёВъЦ(Тѕ░та┤)ВЮё ВДђв░░ьќѕЖИ░ВЌљ, Жх░вДѕ(У╗Їждг)ВЮў ьЎЋв│┤віћ Ж│Д ВаёВЪЂ вїђв╣ёВЎђ Ві╣ьїевЦ╝ ВбїВџ░ьЋўвіћ вгИВаюВўђвІц.

ВЮ┤ВЌљ ЖхГЖ░ђвіћ ьџеВюеВаЂВЮИ вДљ Ж┤ђвдгЖ░ђ Ж░ђвіЦьЋю ВёгВЌљ вфЕВъЦВЮё вЉљВЌѕвІц. в░ћвІцвАю вЉўвЪгВІИВЮИ ВДђьўЋВЮђ ВЎИвХђ Ж░ёВёГВЮё В░евІеьЋўЖ│а, вДљВЮё ВДЉВцЉВаЂВю╝вАю ВѓгВюАьЋўЖИ░ВЌљ ВаЂьЋЕьќѕвІц. сђјВўЂвѓеВЮЇВДђ(тХ║тЇЌжѓЉУфї, 1871вЁё)сђЈВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤, В░йВёавЈёВЌљВёювіћ ВЋй 470ьЋёВЮў вДљВЮ┤ ВѓгВюАвљўВЌѕвІц.

ВЮ┤вЦ╝ Ж┤ђвдгьЋўЖИ░ ВюёьЋ┤ ВцЉВЋЎВЌљВёю Ж░љвфЕЖ┤ђ(уЏБуЅДт«ў)ВЮ┤ ьїїЖ▓гвљўВЌѕЖ│а, в│ёвЈёвАю Ж░љЖ┤ђ(уЏБт«ў) 2вфЁВЮ┤ ВъёвфЁвљўВќ┤ вг┤вХёв│ёьЋю Ж▓йВъЉЖ│╝ ВѓгВаЂ в░ЕвфЕВЮё ьєхВаюьќѕвІц. ВЮ┤вЪгьЋю В▓┤Ж│ёвіћ В░йВёавЈёЖ░ђ вІеВѕюьЋю ВДђв░Е вфЕВъЦВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ВцЉВЋЎ ЖХїваЦЖ│╝ ВДЂЖ▓░вљю Ж┤ђвдг Ж│хЖ░ёВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц.

ВДђвЈёВЮў ВцЉВІгВЌљвіћ вфЕВъЦВЮё Ж░љвЈЁьЋўвіћ вфЕЖ┤ђ(уЅДт«ў)ВЮ┤ ВъљвдгьЋўЖ│а, ВёгВЮў ВДђвдгВаЂ ЖИ░ВцђВЮ┤ вфевЉљ вфЕВъЦВЌљВёю ВХюв░юьЋўвіћ в░ЕВІЮВю╝вАю ьЉюьўёвљю Ж▓ЃвЈё ВБ╝вфЕьЋа вДїьЋўвІц. "вХЂВфйВю╝вАю вфЕВъЦЖ╣їВДђ 5вдг, вѓеВфйВю╝вАю вѓеьЋ┤ Ж┤ђВЋёЖ╣їВДђ 30вдг, ВДђВА▒ВДёВѕўвАю(тЈфу░ЄТ┤ЦТ░┤Уи»)віћ 30вдг"вЮ╝віћ ьЉюЖИ░віћ В░йВёавЈёЖ░ђ Ж│авдйвљю Ж│хЖ░ёВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ вѓ┤вЦЎЖ│╝ ьЋ┤ВЃЂ вёцьіИВЏїьЂгВЮў ВЮ╝вХђВўђВЮїВЮё ВІюЖ░ЂВаЂВю╝вАю вЊювЪгвѓИвІц.

ьі╣ьъѕ ВДђвЈёВЌљвіћ Жх░вДѕВЎђ Ж┤ђваевљю ьі╣ВаЋ Ж│хЖ░ёВЮ┤ вѕѕВЌљ вЮѕвІц. ВаљвДѕВъЦ(ж╗ъждгта┤)ВЮђ вДљВЮё ВаЋЖИ░ВаЂВю╝вАю Ж▓ђВѓгьЋ┤ ьњѕВДѕВЮё ьЎЋВЮИьЋўЖ│а, ВцЉВЋЎВЌљ в┤ЅВДё(т░Ђжђ▓)ьЋа Жх░вДѕвЦ╝ Вёав░юьЋўвЇў ВъЦВєїВўђвІц. ЖхГЖ░ђвіћ вІеВѕюьъѕ вДљВЮё ЖИ░вЦ┤віћ вЇ░ ЖиИВ╣ўВДђ ВЋіЖ│а, ВаЋЖИ░ВаЂВЮИ ВаљЖ▓ђВЮё ВаювЈёьЎћьЋўВЌг Жх░Вѓг ВъљВѓ░ВЮё В▓аВађьъѕ ьЎЋв│┤ьќѕвІц.

вўљ ьЋўвѓў ВцЉВџћьЋю Ж│хЖ░ёВЮђ ВаювДѕвІ╣(уЦГждгтаѓ)ВЮ┤вІц. в┤ёЖ│╝ Ж░ђВЮёВЮ┤вЕ┤ ВЮ┤Ж││ВЌљВёю ВќЉвДѕВаю(жціждгуЦГ)Ж░ђ Ж▒░ьќЅвљўВЌѕвІц. ВЮ┤ ВаюВѓгвіћ Жх░вДѕВЮў Ж▒┤Ж░ЋЖ│╝ в▓ѕВІЮВЮё ЖИ░ВЏљьЋўвіћ ЖхГЖ░ђВаЂ ВЮўВІЮВЮ┤ВЌѕвІц.

ВўЂвг╝(жЮѕуЅЕ)В▓ўвЪ╝ ВЌгЖ▓еВДё вДљВЮђ ЖхГЖ░ђ ВЋѕв│┤ВЎђ ВДЂЖ▓░вљю ВА┤ВъгВўђЖИ░ВЌљ, вІеВѕюьЋю Ж░ђВХЋВЮё вёўВќ┤ ВІаВё▒ьЋю ВЮўв»ИвЦ╝ вХђВЌгв░ЏВЋўвІц. вфЕВъЦ(уЅДта┤)ВЮ┤ ВаюВЮў(уЦГтёђ) Ж│хЖ░ёВю╝вАюЖ╣їВДђ ьЎЋВъЦвљўВЌѕвІцвіћ ВѓгВІцВЮђ, вІ╣ВІю Жх░вДѕ ВаЋВ▒ЁВЮ┤ вІеВѕюьЋю Ж▓йВаю┬иЖх░ВѓгВаЂ ВаювЈёвЦ╝ вёўВќ┤ ВЃЂВДЋВаЂ┬иВбЁЖхљВаЂ ВЮўв»ИЖ╣їВДђ ВДђвІѕЖ│а ВъѕВЌѕВЮїВЮё Въў в│┤ВЌг ВцђвІц.

Рќ▓ ьЮЦВёавфЕВъЦ ┬Г ВюёВ╣ў┬иЖиювфеВЎђ ьўёьЎЕ

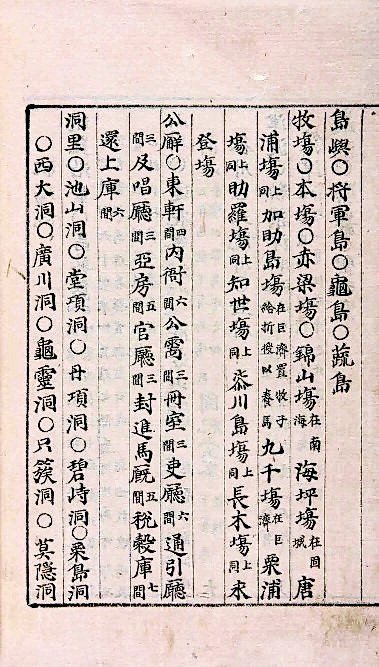

1469вЁёВЌљ ВаюВъЉвљю сђјЖ▓йВЃЂвЈёВєЇВ░гВДђвдгВДђ(ТЁХт░ЎжЂЊу║їТњ░тю░уљєт┐Ќ)сђЈ сђїВДёВБ╝вЈё(ТЎЅтиъжЂЊ) ВДёВБ╝вфЕ(ТЎЅтиъуЅД) вфЕВъЦВА░(уЅДта┤ТбЮ)сђЇВЌљвіћ "ьЮЦВёавЈёВЮў вЉўваѕвіћ 61вдг"вЮ╝Ж│а ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕВю╝вЕ░, сђїьЋ┤вЈёВА░(Тхит│ХТбЮ)ВЌљВёювЈё вЈЎВЮ╝ьЋўЖ▓ї "ьЮЦВёавЈёВЮў вЉўваѕЖ░ђ 61вдг"вЮ╝ вљўВќ┤ВъѕвІц.

ВЮ┤вЦ╝ ьєхьЋ┤ ьЮЦВёавЈёВЎђ ьЮЦВёавфЕВъЦВЮў вЉўваѕЖ░ђ вфевЉљ 61вдгвАю Ж░ЎВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц. вўљьЋю сђјВўЂвѓеВЮЇВДђ(тХ║тЇЌжѓЉУфї), 1871вЁёсђЈ сђїВДёВБ╝вфЕВЮЇВДђ(ТЎЅтиъуЅДжѓЉУфї) вфЕВъЦВДђ(уЅДта┤Уфї)сђЇВЌљвіћ В░йВёавЈёВЮў вЈЎВёюЖ░ђ 30вдг, вѓевХЂВЮ┤ 25вдг, вЉўваѕЖ░ђ 60вдгвЮ╝Ж│а ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕВќ┤, ВЮ┤вЦ╝ ВбЁьЋЕьЋўвЕ┤ В░йВёа ВаёВЌГВЮ┤ вфЕВъЦ(уЅДта┤)Вю╝вАю ВѓгВџЕвљўВЌѕВЮїВЮё ьЎЋВЮИьЋа Вѕў ВъѕвІц.

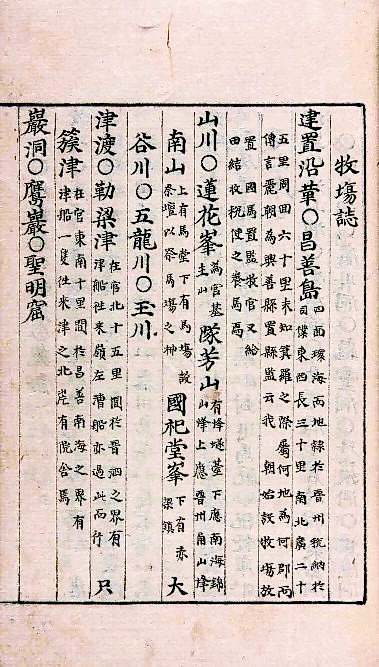

1871вЁё сђјВўЂвѓеВЮЇВДђ(тХ║тЇЌжѓЉУфї, 13В▒ЁсђЈ сђїВДёВБ╝вфЕВЮЇВДђ, вфЕВъЦВДђ(уЅДта┤Уфї, 103a~105bвЕ┤)сђЇВЌљ ЖИ░вАЮвљю В░йВёавфЕВъЦ(ТўїтќёуЅДта┤)ВЮў ьўёьЎЕВЮ┤ вІцВЮїЖ│╝ Ж░ЎВЮ┤ ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕвІц.

Ж│хВ▓Г(тЁгт╗│)Вю╝вАювіћ вЈЎьЌїВѓгЖ░ё(ТЮ▒У╗њтЏЏжќЊ), вѓ┤ВЋёВюАЖ░ё(тЁДУАЎтЁГжќЊ), Ж│хВѕўВѓ╝Ж░ё(тЁгжюђСИЅжќЊ), В▒ЁВІцВѓ╝Ж░ё(тєіт«цСИЅжќЊ), ВЮ┤В▓ГВюАЖ░ё(тљЈт╗│тЁГжќЊ), ьєхВЮИВ▓ГВѓ╝Ж░ё(жђџт╝Ћт╗│СИЅжќЊ), ЖИЅВ░йВ▓ГВѓ╝Ж░ё(тЈітћ▒т╗│СИЅжќЊ), ВЋёв░ЕВўцЖ░ё(С║ъТѕ┐С║ћжќЊ), Ж┤ђВ▓ГВѓ╝Ж░ё(т«ўт╗│СИЅжќЊ), в┤ЅВДёвДѕЖхгВўцЖ░ё(т░Ђжђ▓ждгт╗љС║ћжќЊ), ВёИЖ│АЖ│аВ╣аЖ░ё(уеЁуЕђт║ФСИЃжќЊ), ьЎўВЃЂЖ│аВюАЖ░ё(жѓёСИіт║Ф№ДЉжќЊ)ВЮ┤ ВъѕВЌѕвІц.

Ж┤ђВЏљ(т«ўтЊА)Вю╝вАювіћ Ж░љвЈЁЖ┤ђВЮИ Ваёьўёва╣(тЅЇуИБС╗ц), ВаёвЈёВѓг(тЅЇжЃйС║І), ВаёВ▓еВѓг(тЅЇтЃЅСй┐)Ж░ђ ВъѕВЌѕВю╝вЕ░, ВЮ┤вЊцВЮђ вфевЉљ 6ьњѕ ВЮїЖ┤ђВДЂ(УћГт«ўУЂи)ВЌљ ВєЇьќѕвІц.

Ж┤ђВєЇ(т«ўт▒г)Вю╝вАювіћ ВЋёВаё(УАЎтЅЇ) 20ВЮИ, ьєхВЮИ(жђџт╝Ћ) 10ВЮИ, ЖИЅВ░й(тЈітћ▒) 16ВЮИ, Вѓгва╣(Сй┐С╗ц) 30ВЮИ, в░ЕВъљ(Тѕ┐тГљ) 5ВЮИ, ЖхгВбЁ(жЕЁтЙъ) 5ВЮИВЮ┤ ВъѕВЌѕвІц.

вўљьЋю вДѕВаЋ(ждгТћ┐)ВЌљВёювіћ ВЋй 470ьЋёВЮў вДљ(ждг)ВЮё Ж┤ђвдгьЋўВўђвІц. ВЮ┤ ЖИ░вАЮВЮё ьєхьЋ┤ в│┤вЕ┤, вІ╣ВІю В░йВёавфЕВъЦВЮў ЖиювфеЖ░ђ Вџ░вдгЖ░ђ ВЃЂВЃЂьЋўвіћ Ж▓Ѓв│┤вІц ьЏеВћг в░ЕвїђьќѕВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц.

Рќ▓ в┤ЅВѕўВЎђ Вё▒Ж│й ┬Г Жх░Вѓг ьєхВІаЖ│╝ в░ЕВќ┤ВЮў Ж▒░Ваљ

|

|

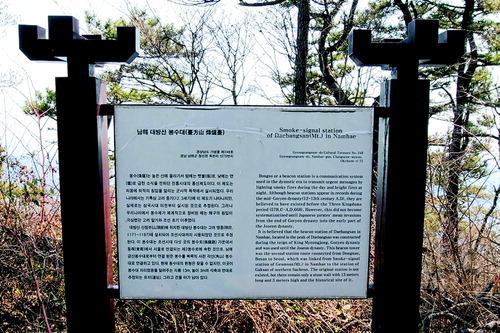

сђїВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈё(ТЎЅтиъуЅДта┤Тўїтќёт│Хтю░тюќ)сђЇВЌљвіћ в┤ЅВѕўвїђВЎђ Вё▒Ж│йВЮ┤ ВёавфЁьЋўЖ▓ї ьЉюВІювљўВќ┤ ВъѕвІц. вїђв░ЕВѓ░в┤Ѕ(УЄ║Тќ╣т▒▒уЃй, Ж▓йвѓеЖИ░вЁљвг╝ 248ьўИ), ЖИѕВѓ░в┤Ѕ(жїдт▒▒уЃй), ВДёВБ╝Ж░ЂВѓ░в┤Ѕ(ТЎЅтиъУДњт▒▒уЃй)ВЮђ ВцЉВЋЎЖ│╝ ВЌ░Ж▓░вљю в┤ЅВѕўвДЮВЮё ЖхгВё▒ьЋўвіћ ВБ╝Вџћ Ж▒░ВаљВЮ┤ВЌѕвІц.

в┤ЅВѕўвіћ ьЋ┤ВЃЂ В╣еВъЁЖ│╝ ЖхГЖ▓йВЮў ВюёьўЉВЮё Ж░ђВъЦ ве╝Вађ ВЋївдгвіћ ВА░ЖИ░ Ж▓йв│┤ В▓┤Ж│ёВўђЖ│а, вѓеьЋ┤ВЋѕВЮђ ВЎюЖхгВЎђ ВЎИВаЂВЮў В╣еВъЁВЮ┤ ВъдВЋўвЇў вДїьЂ╝ в┤ЅВѕўВЮў ВЌГьЋаВЮђ ВаѕвїђВаЂВЮ┤ВЌѕвІц.

ВДђвЈёВЌљ ЖиИвацВДё Ж│аВѓ░Вё▒(тЈцт▒▒тЪј)ВЮђ ВёгВЮ┤ вІеВѕюьъѕ вДљВЮё ЖИ░вЦ┤віћ Ж││ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ВюаВѓгВІю в│ЉваЦВЮ┤ ВДЉЖ▓░ьЋўЖ│а в░ЕВќ┤ьЋўвіћ Жх░ВѓгВаЂ ВаёВ┤ѕ ЖИ░ВДђВўђВЮїВЮё ВІюВѓгьЋювІц. ВёгВЮў Вё▒Ж│йЖ│╝ в┤ЅВѕўвіћ Ж▓░ЖхГ вфЕВъЦВЮ┤ ЖхГЖ░ђ в░ЕВюё В▓┤Ж│ё ВєЇВЌљВёю ВъЉвЈЎьЋўвіћ вўљ ьЋўвѓўВЮў Жх░Вѓг Ж▒░ВаљВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц.

ВдЅ, В░йВёавЈёвіћ вІеВѕюьЋю вДљВЮў ВѓгВюАВъЦВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, вДљ┬ив┤ЅВѕў┬иВё▒Ж│йВЮ┤ Ж▓░ьЋЕвљю в│хьЋЕ Жх░Вѓг В▓┤Ж│ёВЮў Ж│хЖ░ёВЮ┤ВЌѕвІц. ВДђвЈёвЦ╝ ьєхьЋ┤ в│┤вЕ┤, ВЌгЖИ░ВЌљвіћ ЖхГЖ░ђВаЂ Ж┤ђвдгВЎђ ВаёвъхВЮ┤ вІ┤ЖИ┤ вўљ вІцвЦИ ВИАвЕ┤ВЮ┤ВЌѕвІц.

Рќ▓ ВЃЮьЎюЖ│╝ Ж▓йВаю┬ГВъЦВІюВЎђ вДѕВЮёВЮў ВЮ╝ВЃЂ

сђїВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈёсђЇВЮў вўљ ьЋўвѓўВЮў ьі╣ВДЋВЮђ ЖхГЖ░ђ ВІюВёцв┐љ ВЋёвІѕвЮ╝ ВБ╝в»╝вЊцВЮў ВЃЮьЎюЖ╣їВДђ ьЋеЖ╗ў вІ┤Ж│а ВъѕвІцвіћ ВаљВЮ┤вІц. ВўЦВ▓ю(ујЅТ│Ѕ), ьЋ┤В░й(ТхитђЅ), ВаЂвЪЅ(УхцТбЂ) вЊ▒ вДѕВЮё ВЮ┤вдёВЮ┤ ВДђвЈёВЌљ ьЉюВІювљўВќ┤ Въѕвіћ Ж▓ЃВЮђ ВёгВЮ┤ вІеВДђ Жх░вДѕ ВѓгВюАВЌљвДї ЖхГьЋювљўВДђ ВЋіВЋўВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц.

ьі╣ьъѕ Вёг ВцЉВЋЎВЌљ ВъЦВІю(та┤тИѓ)Ж░ђ ьЉюЖИ░вљю ВаљВЮ┤ ВцЉВџћьЋўвІц. в│Ивъў ЖхГВўЂ вфЕВъЦВЮ┤ ВёцВ╣ўвљю ВДђВЌГВЌљВёювіћ в»╝Ж░ё Ж▓йВъЉЖ│╝ Ж▒░въўЖ░ђ ВаюьЋювљўВЌѕВДђвДї, 19ВёИЖИ░ ьЏёв░ўВЌљ вЊцВќ┤ вфЕВъЦВЮў ЖИ░віЦВЮ┤ ВЋйьЎћвљўвЕ┤Вёю ВІюВъЦВЮ┤ ьўЋВё▒вљўВЌѕвІц.

Ж│АВІЮЖ│╝ ьЋ┤Вѓ░вг╝, ВІгВДђВќ┤ вДљЖ╣їВДђ Ж▒░въўвљўвЇў ВъЦВІювіћ ВДђВЌГ Ж▓йВаюВЮў ьЎюваЦВЮё в│┤ВЌг ВБ╝віћ ВДђьЉюВўђвІц. ВЮ┤вЪгьЋю ВѓгВІцВЮђ вфЕВъЦВЮў ВЄаьЄ┤ВЎђ ьЋеЖ╗ў В░йВёавЈёЖ░ђ Жх░Вѓг ВцЉВІгВДђВЌљВёю ВЃЂВЌЁ Ж│хЖ░ёВю╝вАю ВаёьЎўвљўвіћ Ж│╝ВаЋВЮё Въў в│┤ВЌг ВцђвІц.

ВѓгвБї(тЈ▓ТќЎ)ВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ вДљВЮў ВѓгВюА вЉљВѕўвіћ ВІювїђВЌљ вћ░вЮ╝ в│ђьЎћЖ░ђ ВъѕВЌѕвІц. сђјЖ▓йВЃЂвЈёВєЇВ░гВДђвдгВДђ(ТЁХт░ЎжЂЊу║їТњ░тю░уљєт┐Ќ, 1469вЁё)сђЈ сђїВДёВБ╝вЈё вфЕВъЦВА░сђЇВЌљвіћ В░йВёавЈёВЌљВёю 737ьЋёВЮ┤ ЖИИвЪгВАївІцЖ│а ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕВю╝вЕ░, сђјВЌгВДђвЈёВёю(У╝┐тю░тюќТЏИ, 1765вЁё)сђЈ сђїВДёВБ╝вфЕВА░сђЇВЌљвіћ 473ьЋё, сђјЖ▓йВЃЂвЈёВЮЇВДђ(1832вЁё)сђЈ сђїВДёВБ╝вфЕВЮЇВДђсђЇВЌљвіћ 882ьЋёВЮ┤ ВѓгВюАвљўВЌѕвІц. ЖиИвЪгвѓў 1871вЁёВЮў сђјВДёВБ╝вфЕВЮЇВДђсђЈВЌљВёювіћ 470ьЋёвАю ВцёВќ┤вЊавІц.

ВЮ┤вЪгьЋю в│ђьЎћвіћ Жх░Вѓг ВаювЈёВЮў Ж░юьјИЖ│╝ ЖИ░в│Љ ВаёВѕаВЮў ВЄаьЄ┤Ж░ђ вфЕВъЦ Жиювфе ВХЋВєївАю ВЮ┤Вќ┤ВАїВЮїВЮё в│┤ВЌгВБ╝вЕ░, ЖиИ ВъљвдгвЦ╝ в»╝Ж░ё Ж▓йВаюВЎђ ВЃЂВЌЁ ьЎювЈЎВЮ┤ ВаљВ░е В▒ёВЏїЖ░ћВЮїВЮё ВЮўв»ИьЋювІц.

ВЮ╝ВаюЖ░ЋВаљЖИ░ВЌљвіћ ЖхГЖ░ђ вфЕВъЦВЮ┤ ВЎёВаёьъѕ ВѓгвЮ╝ВаИ ьЮћВаЂВА░В░е В░ЙЖИ░ Вќ┤вацВЏаВДђвДї, ВДђвЈёВЌљ ьЉюВІювљю ВъЦВІю(та┤тИѓ)ВЮў ВА┤Въгвіћ ЖхГЖ░ђ ВцЉВІгВЌљВёю в»╝Ж░ё ВцЉВІгВю╝вАю, Жх░ВѓгВаЂ ЖИ░віЦВЌљВёю ВЃЮьЎю Ж│хЖ░ёВю╝вАю в│ђвфеьЋю Ж│╝ВаЋВЮё ВёавфЁьЋўЖ▓ї в│┤ВЌг ВцђвІц.

Рќ▓ ВДђвфЁЖ│╝ ВаюВѓг┬ГВЮ┤вдёВЌљ ВЃѕЖ▓еВДё ЖХїваЦЖ│╝ ВЃЂВДЋ

|

|

В░йВёавЈё(Тўїтќёт│Х)віћ Вѓ╝ЖхГВІювїђ Ж│аЖхгвацВЮў ВюаВДѕвХђЖ│А(ТюЅуќЙжЃеТЏ▓: Вѓ╝ЖхГВІювїђВЎђ Ж│авацВІювїђВЮў ьќЅВаЋЖхгВЌГвфЁВю╝вАю, Ж│авацВІювїђ В░йВёаьўё(тй░тќёуИБ)Вю╝вАю в░ћвђївЕ░ ВѓгвЮ╝ВАївІц. вІ╣ВІю В░йВёавЈёвіћ вХђЖ│А(жЃеТЏ▓)ВЌљ ВєЇьЋўВЌг ВА░ВёИвЦ╝ вѓЕьЋўвЇў ьі╣Вѕў ьќЅВаЋЖхгВЌГВЮ┤ВЌѕвІц)Вю╝вАю ВЋївацВАїВю╝вЕ░, Ж│авацВІювїђВЌљвіћ В░йВёаьўё(тй░тќёуИБ)Вю╝вАю вХѕваИвІц. ВЮ┤ьЏё ВХЕВёаВЎЋ(т┐ат«БујІ) ВдЅВюё вЋї ВЮ┤вдёВЮИ ВЎЋВъЦ(ујІуњІ)Ж│╝ Ж▓╣В╣ювІцвіћ ВЮ┤Вюа(в░юВЮїВЮ┤вѓў ВЮўв»И вЕ┤ВЌљВёю Ж▓╣В╣е)вАю ьЮЦВёаьўё(УѕѕтќёуИБ)Вю╝вАю Ж░юВ╣ГвљўВЌѕвІцЖ░ђ, ВА░Вёа ьЃюВбЁ(тцфт«Ќ) вїђВЌљвіћ вІцВІю В░йВёавЈёвдг(Тўїтќёт│ХжЄї)вАю ьЎўВЏљвљўВќ┤ ВДёВБ╝вфЕ(ТЎЅтиъуЅД)ВЮў Ж┤ђьЋаВЌљ ВєЇьЋўЖ▓ї вљўВЌѕвІц. вІцВІю вДљьЋ┤, ВА░ВёаВІювїђ вѓ┤вѓ┤ В░йВёавЈёвіћ 1906вЁё 9ВЏћ 28ВЮ╝ вѓеьЋ┤Жх░(тЇЌТхижЃА)ВЌљ ьјИВъЁвљўЖИ░ ВаёЖ╣їВДђ вѓеьЋ┤Жх░ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ВДёВБ╝вфЕ ВєїВєЇ ВДђВЌГВЮ┤ВЌѕвІц.

Вёг вѓ┤вХђВЌљВёювЈё ВДђвфЁВЮђ вЇћВџ▒ ВёИвХёьЎћвљўВЌѕвІц. вїђв░ЕВѓ░(УЄ║Тќ╣т▒▒) ВёюВфйВЮђ ВюевЈё(ТаЌт│Х), вХЂВфйВЮђ В░йВёа(Тўїтќё), вЈЎвѓеВфйВЮђ ьЮЦВёа(Уѕѕтќё)ВЮ┤вЮ╝ вХѕваИВю╝вЕ░, ьі╣ьъѕ вїђвХђвХё вфЕВъЦВЮ┤ ВъљвдгьЋю ВДђВЌГВЮђ 'ьЮЦВёавЈёвфЕВъЦ(Уѕѕтќёт│ХуЅДта┤)'Вю╝вАю в│ёвЈё ьЉюЖИ░Ж░ђ вљўВЌѕвІц. ВЮ┤вЪгьЋю ВъЉВЮђ ВДђвфЁ ьЋўвѓўВЌљвЈё ВЎЋВА░ВЮў ЖХїВюёВЎђ ьќЅВаЋ В▓┤Ж│ё, ЖиИвдгЖ│а ВІювїђВаЂ в│ђьЎћЖ░ђ Ж│аВіцвъђьъѕ в░ўВўЂвљўВќ┤ ВъѕВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц.

вўљьЋю ВДђвЈёВЃЂВЮў ВаювДѕвІ╣(уЦГждгтаѓ)ВЮђ Жх░вДѕ(У╗Їждг)Ж░ђ вІеВѕюьЋю Ж░ђВХЋВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ВаюВѓгВЮў вїђВЃЂВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц. ЖхГЖ░ђвіћ в┤ё┬иЖ░ђВЮёвАю ВќЉвДѕВаювЦ╝ ВДђвѓ┤вЕ░ вДљВЮў Ж▒┤Ж░ЋЖ│╝ в▓ѕВІЮВЮё ЖИ░ВЏљьќѕвІц.

ВЮ┤віћ Жх░Вѓг ВъљВЏљВЮў ьЎЋв│┤Ж░ђ вІеВѕюьЋю ьќЅВаЋВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ЖхГЖ░ђВаЂ ВаюВЮў(уЦГтёђ)ВЮў ВўЂВЌГВю╝вАю ьЎЋВъЦвљўВЌѕВЮїВЮё ВЮўв»ИьЋювІц. вДљ(ждг)ВЮђ вІеВДђ ВІцВџЕВаЂ ВА┤ВъгЖ░ђ ВЋёвІѕвЮ╝ ВІаВё▒Вё▒ВЮё вХђВЌгв░ЏВЮђ ЖхГЖ░ђВаЂ ВЃЂВДЋВЮ┤ВЌѕвІц.

ЖиИвдгЖ│а ЖхГВѓгв┤Ѕ(тюІуЦат│░) ВаЋВЃЂ(352m)ВЌљвіћ ВѓгЖ░ЂьўЋ вЈївІ┤ ьўЋьЃюВЮў ЖхГВѓгвІ╣(тюІуЦатаѓ) ьЮћВаЂВЮ┤ вѓеВЋёВъѕвІц. ВЮ┤Ж││ВЮђ вДѕВЮёВЮё ВѕўьўИьЋўвіћ вЈЎВІа(Т┤ъуЦъ)ВЮё вфеВІюЖ│а вѓўвЮ╝ВЎђ вДѕВЮё ВБ╝в»╝, вДљ(ждг)ВЮў ВЋѕвЁЋВЮё ЖИ░ВЏљьЋўвЇў ВаювІ╣ВЮ┤вІц.

вЈїВЮё 3Рѕ╝4вІе, ВЋй 2m вєњВЮ┤вАю ВїЊВЋё Вўгвд░ ьўЋВЃЂВЮђ вДѕВ╣ў ВІюЖ│еВЮў ьЂ░ ВъЦвЈЁвїђВЎђ ВюаВѓгьЋўвІц. ВаЋВЃЂ ВЋй 30сјА ЖиювфеВЮў ьЈЅьЃёВДђ ВЎ╝ьјИВЌљ ВёЮВХЋ ЖхгВА░вг╝ВЮ┤ ВъѕвіћвЇ░ Ж│╝Ж▒░ 3В╣И ВаЋвЈёВЮў Ж▒┤вг╝ВЮ┤ ВъѕВЌѕвЇў Ж▓ЃВю╝вАю ВХћВаЋвљювІц.

вЉўваѕВЌљвіћ Ж▓╣вІ┤ВЮ┤ ВїЊВЌг ВъѕвІц. ЖхГВѓгвІ╣ ВЋёвъў ВЋй 1,000сјА ЖиювфеВЮў ьЈЅВДђвіћ вДљ ьЏѕваеВъЦВю╝вАю ВѓгВџЕвљю Ж▓ЃВю╝вАю ВХћВаЋвљювІц. Жи╝В▓ўВЌљвіћ Ж╣іВЮђ ВЃўЖ│╝ 80сјА ЖиювфеВЮў ВЌ░вф╗ВЮ┤ ВъѕВќ┤ ВѓгвъїЖ│╝ вДљВЮ┤ ВЅйЖ▓ї вг╝ВЮё вДѕВІц Вѕў ВъѕВќ┤, вДљ ьЏѕваеВъЦВю╝вАю ВаЂьЋЕьќѕВЮё Ж▓ЃВю╝вАю в│┤ВЮИвІц.

Рќ▓ В░йВёа вфЕВъЦВЮў ьЮћВаЂВЮў ВЮўв»И

1872вЁё сђїВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈёсђЇвіћ вІеВѕюьЋю ВДђв░Е Ж│аВДђвЈёЖ░ђ ВЋёвІѕвІц.

ВЮ┤ ВДђвЈёвіћ ЖхГЖ░ђ ЖХїваЦВЮ┤ ВъљВЌ░Ж│╝ Ж│хЖ░ёВЮё Ж┤ђвдгьЋўЖ│а, ВБ╝в»╝ВЮў ВЃЮьЎюВЮё ЖиюВаюьЋўвЕ░ в│ђьЎћвЦ╝ ‿┤вѓИ Ж│╝ВаЋВЮё в│┤ВЌг ВБ╝вЕ░, Жх░Вѓг┬иЖ▓йВаю┬иВбЁЖхљЖ░ђ ВцЉВ▓Евљю ьњЇЖ▓йВЮё вЈЎВІюВЌљ вІ┤ВЋёвѓИ ЖиђВцЉьЋю ВІюЖ░Ђ ВъљвБївІц.

Вўцвіўвѓа Вџ░вдгвіћ ВюёВё▒ВДђвЈёвЦ╝ ьєхьЋ┤ ВёИЖ│ё Вќ┤вћћвЊа ВІцВІюЖ░ёВю╝вАю ьЎЋВЮИьЋа Вѕў ВъѕвІц. ьўёвїђВЮў ВДђвЈёвіћ вІеВѕюьЋю ьќЅВаЋЖхгВЌГВЮё вёўВќ┤, ВЃЮьЎю в░ўЖ▓йЖ│╝ ВЃЂВЌЁ ВаЋв│┤, вгИьЎћВЮў ьЮљвдёЖ╣їВДђ вІ┤ВЋёвѓИвІц.

ЖиИваЄвІцвЕ┤ 150ВЌг вЁё ВаёВЮў сђїВДёВБ╝вфЕВъЦВ░йВёавЈёВДђвЈёсђЇвіћ Вќ┤вќц ВаљВЌљВёю ВўцвіўвѓаВЮў ВДђвЈёВЎђ вІ«ВЋўВЮёЖ╣ї? вІ╣ВІю ВДђвЈё ВєЇ ВцЉВІгВЌљвіћ 'вДљ(ждг)'ВЮ┤ ВъѕВЌѕвІц. Жх░вДѕВЎђ в┤ЅВѕў, ВаюВѓгВЎђ ВІюВъЦВЮ┤ ьЋю ВъЦВЮў ВДђвЈё ВюёВЌљ вІ┤ЖИ┤, ЖхГЖ░ђВЮў в│┤Ж│аВёюВЎђ Ж░ЎВЮђ ВЌГьЋаВЮё ьќѕвІц. Вўцвіўвѓа Вџ░вдгВЮў ВДђвЈёвіћ вћћВДђьёИ вёцьіИВЏїьЂгВЎђ Ж▓йВаю ьЎювЈЎ, Ж│хвЈЎВ▓┤ВЮў ВѓХВЮё в░ўВўЂьЋювІц.

В░йВёавЈёвіћ ьЋювЋї Вѕўв░▒ ьЋёВЮў вДљВЮё ЖИ░вЦ┤вЇў ЖхГВўЂ вфЕВъЦВЮ┤Въљ, в┤ЅВѕўВЎђ Вё▒Ж│йВЮ┤ ВДђьѓе в░ЕВќ┤ ВаёВ┤ѕ ЖИ░ВДђВўђВю╝вЕ░, ВъЦВІю(та┤тИѓ)Ж░ђ ВЌ┤вдгвЇў ВЃЮьЎю Ж│хЖ░ёВЮ┤ЖИ░вЈё ьќѕвІц.

вфЕВъЦВЮў ьЮћВаЂВЮђ ВѓгвЮ╝ВАїВДђвДї, ВДђвЈё ВєЇ вДљв░юЖхй ВєївдгВЎђ в┤ЅВѕўвїђ ВЌ░ЖИ░, ВъЦВІюВЮў ьЮЦВаЋ Вєївдгвіћ ВЌгВаёьъѕ Ж│╝Ж▒░ВЮў ВџИвд╝Вю╝вАю вѓеВЋёВъѕвІц. вІеВѕюьЋю ЖИ░вАЮВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝,

Вўцвіў Вџ░вдгВЮў ВѓХВЮё вЈїВЋёв│┤Ж▓ї ьЋўвіћ вфЕВєївдгВЮИ ВЁѕВЮ┤вІц. 1872вЁёВЮў ВъЉВЮђ ВДђвЈё ьЋю ВъЦВЮђ вѓўвЮ╝ВЎђ в»╝ВцЉВЮё ьЋеЖ╗ў ьњѕВЮђ Ж▒░ВџИВЮ┤Въљ, ьўёВъгвЦ╝ в╣ёВХћвіћ ВДѕвгИВЮў ВХюв░юВаљВЮ┤ вљўЖ│а ВъѕвІц.

2025.12.05(ЖИѕ) 15:15

2025.12.05(ЖИѕ) 15:15