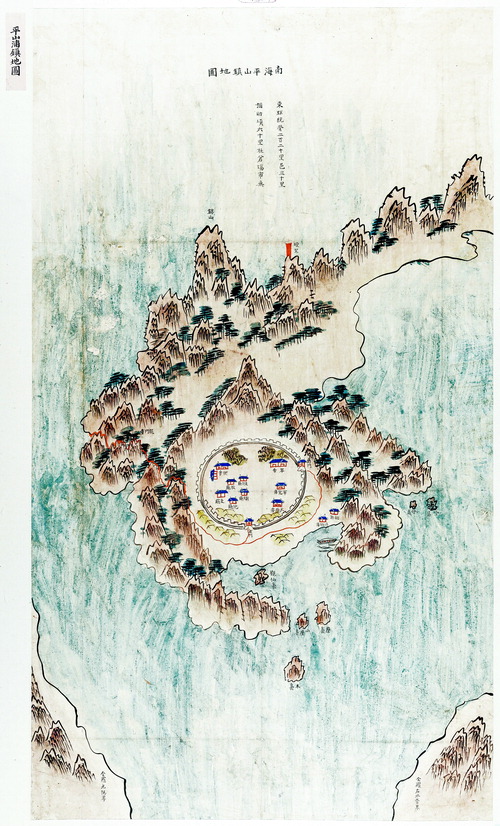

1872вЁё ВаюВъЉвљю ВёюВџИвїђ ЖиюВъЦЖ░Ђ ВєїВъЦ,

вѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈё(тЇЌТхит╣│т▒▒жјГтю░тюќ)ВЌљ вІ┤ЖИ┤ вѓеьЋ┤ ВЌГВѓг┬ивгИьЎћ ВЮ┤ВЋ╝ЖИ░

Жх░ВўЂ(У╗ЇуЄЪ) Ж▒┤вг╝ в░░В╣ўВЎђ ьЋ┤ВЋѕ в░ЕВќ┤В▓┤Ж│ёВЎђ ВБ╝в│ђВДђьўЋ┬и ВЃЮьЎюЖ│хЖ░ёЖ╣їВДђ

ьЈЅВѓ░ВДё, Ж│╝Ж▒░ВЎђ в»ИвъўвЦ╝ ВъЄвіћ ВЌГВѓгВаЂ Ж│хЖ░ёВю╝вАю ВЃѕвАГЖ▓ї Ж░ђВ╣ў ВА░вфЁвЈ╝ВЋ╝Рђд

"ВДёВўЂ(жјГуЄЪ) ВЋѕВЌљвіћ ВДђьюўЖ┤ђВЮИ вДїьўИ(УљгТѕХ, ВбЁ4ьњѕ вг┤Ж┤ђ)ВЎђ Жх░Ж┤ђ 2вфЁ,

ьќЅВаЋ ВІцвг┤вЦ╝ вІ┤вІ╣ьЋю ВДёвдг(жјГтљЈ) 24вфЁ,Жх░Вѓг┬иьќЅВаЋ ВаЋв│┤ ВаёвІгЖ│╝ ВѕўВєАВЮё вДАВЮђ ВДђВЮИ(уЪЦтЇ░) 14вфЁ,

вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИ

2025вЁё 09ВЏћ 05ВЮ╝(ЖИѕ) 10:11

|

ВА░ВёаВЮў в░ћвІцвіћ вІеВѕюьЋю Вќ┤ВЌЁВЮў ьё░ВаёВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ВЎИВаЂВЮё вДЅВЋёвѓ┤Ж│а в░▒Вё▒ВЮё ВДђВ╝ювѓ┤віћ ВхюВаёВёа(ТюђтЅЇуиџ)ВЮ┤ВЌѕвІц. Ж▓йвѓе вѓеьЋ┤Жх░ вѓевЕ┤ ьЈЅВѓ░вдгВЌљ ВъѕВЌѕвЇў ьЈЅВѓ░ВДё(т╣│т▒▒жјГ)ВЮђ ЖиИвЪгьЋю в░ћвІцВЮў ВаёВ┤ѕ ЖИ░ВДђВўђвІц.

ВДђЖИѕВЮђ Вё▒Ж│йВЮў ьЮћВаЂВА░В░е Ж▒░ВЮў вѓеВЋё ВъѕВДђ ВЋіВДђвДї, 1872вЁёВЌљ ВаюВъЉвљўВќ┤ ВёюВџИвїђьЋЎЖхљ ЖиюВъЦЖ░ЂВЌљ ВєїВъЦвљю сђївѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈё(тЇЌТхит╣│т▒▒жјГтю░тюќ)сђЇвіћ вІ╣ВІюВЮў вфеВіхВЮё Ж│аВіцвъђьъѕ ВаёьЋ┤ВцђвІц.

ВДђвЈёвЦ╝ Вѓ┤ьј┤в│┤вЕ┤, Жх░ВўЂ(У╗ЇуЄЪ) Ж▒┤вг╝ВЮў в░░В╣ўВЎђ ьЋ┤ВЋѕ в░ЕВќ┤ В▓┤Ж│ёвіћ вг╝вАа, ВБ╝в│ђ ВДђьўЋЖ│╝ ВЃЮьЎю Ж│хЖ░ёЖ╣їВДђ ВёИв░ђьЋўЖ▓ї ЖиИвацВаИ ВъѕвІц. ЖиИ ВєЇВЌљвіћ вІеВѕюьЋю Жх░Вѓг ВџћВЃѕвЦ╝ вёўВќ┤, ВДђВЌГ Вѓгьџї ВаёВ▓┤вЦ╝ ьњѕВЌѕвЇў ьЈЅВѓ░ВДёВЮў вІцВИхВаЂ ьњЇЖ▓йВЮ┤ Ж│аВіцвъђьъѕ вІ┤Ж▓е ВъѕвІц. вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИВЮђ вѓеьЋ┤, ВъіьўђВаИ Ж░ђвіћ Вџ░вдг ВЌГВѓгВЮў ьЮћВаЂвЊцВЮё В░ЙВЋё Въгв░юЖ▓г Въгв░юЖх┤ьЋўЖ│а ЖиИ ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ВХћВаЂ, ЖИ░вАЮВю╝вАю вѓеЖ▓е ьЏёвїђВЌљ ВаёьЋўвіћ ВЮ╝ВЌљ ВхюВёаВЮё вІцьЋўЖ│аВъљ ьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю вЁИваЦВЌљ ЖИ░Ж║╝ВЮ┤ вю╗ВЮё вфеВЋё ЖиИЖ░ё ьЋеЖ╗ўьЋю ВЌ░ЖхгвЦ╝ ВДђвЕ┤Вю╝вАю ВєїЖ░юьЋа Вѕў ВъѕвЈёвАЮ вЈёВЏђВЮё ВБ╝ВІа Ваё вѓеьЋ┤ьЋ┤Вё▒Ж│а┬и Ваё В░йВёаЖ│а ВхюВё▒ЖИ░ ЖхљВъЦ ВёаВЃЮвІўЖ╗ў Ж░љВѓгьЋеВЮё ВаёьЋювІц. <ьјИВДЉВъљ ВБ╝>

|

в╣ёвАЮ ВДђЖИѕВЮђ Вё▒Ж│йВА░В░е ьЮћВаЂВЮё В░ЙВЋёв│┤ЖИ░ Вќ┤вахВДђвДї, сђївѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈёсђЇ ВєЇ ьЋю ЖИђВъљ, ьЋю ВДђвфЁВЮђ ВЌгВаёьъѕ Вџ░вдгВЌљЖ▓ї ВЮ┤ВЋ╝ЖИ░вЦ╝ Ж▒┤вёевІц.

ЖиИ вфЕВєївдгВЌљ Жиђ ЖИ░ВџИВЮ┤вЕ┤, Вџ░вдгвіћ ВЮ┤ ВДђвЈёвЦ╝ ВёИ Ж░ђВДђ Ж┤ђВаљВЌљВёю ВЮйВќ┤вѓ╝ Вѕў ВъѕвІц.

В▓ФВДИ, Жх░ВўЂЖ│╝ Ж┤ђВЋёВЮў Ж│хЖ░ё ЖхгВА░, вЉўВДИ, ьЋ┤ВЃЂ в░ЕВќ┤ВЎђ в░ћвІиЖИИ ВДђвфЁ, ВЁІВДИ, ВЃЮьЎюЖ│╝ ВІаВЋЎВЮ┤ Ж│хВА┤ьЋю ВДђВЌГ ВѓгьџїЖ░ђ ЖиИЖ▓ЃВЮ┤вІц.

ВЮ┤ ВёИ Ж░ѕвъў ьњЇЖ▓й ВєЇВЌљВёю ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ вІеВѕюьЋю ВўЏ Вё▒ьё░вЦ╝ вёўВќ┤, ВўцвіўвѓаВЌљвЈё вљўВЃѕЖ▓еВЋ╝ ьЋа Вѓ┤ВЋё Въѕвіћ ВЌГВѓгВаЂ ВъљВѓ░Вю╝вАю вІцЖ░ђВўевІц.

Рќ▓ 1872вЁё ВаюВъЉвљю вѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈё (тЇЌТхит╣│т▒▒жјГтю░тюќ)

ВДђЖИѕВЮў ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ Вё▒Ж│йВЮў ьЮћВаЂВА░В░е вџюваиьЋўВДђ ВЋівІц.

ЖиИвЪгвѓў 1872вЁёВЌљ ВаюВъЉвљю сђївѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈё(тЇЌТхит╣│т▒▒жјГтю░тюќ)сђЇвіћ вДѕВ╣ў Вѓ┤ВЋё Вѕе ВЅгвЊ» вІ╣ВІюВЮў ьњЇЖ▓йВЮё Вџ░вдгВЌљЖ▓ї вЊцвацВцђвІц.

Вё▒вгИВЮё вѓўВёю в░ћвІцвАю ьќЦьЋўвЇў в│ЉВѓгвЊцВЮў в░юЖ▒ИВЮї, ВёгВЮё ВўцЖ░ђвЇў Вќ┤в»╝вЊцВЮў ВъЉВЮђ в░░, ЖИѕВѓ░(жїдт▒▒)ВЌљ вфеВЌг ЖИ░вЈёьЋўвЇў ВЮ┤вЊцВЮў вДѕВЮїВЮ┤ ВДђвЈё ьЋю ВъЦ ВєЇВЌљ ьЋеЖ╗ў ВЃѕЖ▓еВаИ Въѕвіћ ВЁѕВЮ┤вІц.

ВёюВџИвїђьЋЎЖхљ ЖиюВъЦЖ░ЂВЌљ ВєїВъЦвљю ВЮ┤ ВДђвЈёвЦ╝ в░ћьЃЋВю╝вАю ьЈЅВѓ░ВДёВЮё вІцВІю ВА░вфЁьЋўвіћ ВЮ╝ВЮђ вІеВѕюьЋю ьЋЎВѕа ВЌ░ЖхгвЦ╝ вёўВќ┤ВёавІц.

вѓеьЋ┤Жх░ВЮ┤ ВЮ┤вЦ╝ ьЎюВџЕьЋ┤ Вё▒Ж│йЖ│╝ Ж▒┤вг╝, в│ЉваЦ в░░В╣ўвЦ╝ ВІюЖ░ЂьЎћьЋўЖ│а ВЌГВѓгЖхљВюАЖ│╝ Ж┤ђЖ┤Љ ВъљВЏљВю╝вАю в░юВаёВІюьѓевІцвЕ┤, ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ 'ВѓгвЮ╝ВДё Вё▒Ж│й'ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ 'вљўВѓ┤ВЋёвѓю ВЌГВѓг В▓┤ьЌў Ж│хЖ░ё'Вю╝вАю ВъгьЃёВЃЮьЋа Вѕў ВъѕвІц.

ВДђвЈё ВєЇ ЖИђВъљ ьЋўвѓў, ВДђвфЁ ьЋўвѓўЖ░ђ ВдЮВќИьЋўвіћ ВЮ┤ВЋ╝ЖИ░вЦ╝ ьњђВќ┤вѓ┤віћ ВЮ╝ВЮђ Ж│Д Вџ░вдгЖ░ђ ВъіВЌѕвЇў ВІюЖ░ёВЮё ьџїв│хьЋўвіћ ВъЉВЌЁВЮ┤вІц.

ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ вІеВѕюьъѕ ВўЏьё░Ж░ђ ВЋёвІѕвЮ╝, в░ћвІцвЦ╝ ВДђВ╝ювѓИ ВёаВА░вЊцВЮў ВџЕвД╣Ж│╝ ВДђьўюЖ░ђ Вўцвіўвѓа Вџ░вдгВЌљЖ▓ї ЖхљьЏѕВЮё ВБ╝віћ Вѓ┤ВЋё Въѕвіћ ВЌГВѓгвІц.

ВѓгвЮ╝ВДё Вё▒Ж│й вёѕвеИ, Вџ░вдгвіћ ВЌгВаёьъѕ ВџЕвД╣ьќѕвЇў ВѕўЖх░(Т░┤У╗Ї)ВЮў ЖИ┤ВъЦЖ│╝ ВџЕЖИ░вЦ╝ вљўВЃѕЖИ░вЕ░, ВДђвЈё ВєЇ ьњЇЖ▓йЖ│╝ ьЋеЖ╗ў ЖиИ ВаЋВІаВЮё ВўцвіўвѓаЖ╣їВДђ ВЮ┤Вќ┤Ж░ѕ Вѕў ВъѕвІц.

Рќ▓ Жх░ВўЂ(У╗ЇуЄЪ)Ж│╝ Ж┤ђВЋё(т«ўУАЎ)ВЮў Ж│хЖ░ё ЖхгВА░, в░ћвІцвЦ╝ ВДђьѓцвЇў ьЈЅВѓ░ВДёВЮў ьќЅВаЋЖ│╝ Жх░Вѓг ВА░вфЁ

сђјВўЂвѓеВЮЇВДђ(тХ║тЇЌжѓЉУфї, 1871вЁё)сђЈВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ ьЈЅВѓ░ВДёВЮў Вё▒Ж│й(тЪјжЃГ)ВЮђ вЉўваѕ 1,558В▓Ў(ВЋй 472m, 1В▓Ў=30.03cm), вєњВЮ┤ 11В▓Ў(ВЋй 3.3m)Вю╝вАю, вІ╣ВІю вѓеьЋ┤ ВЮЇВё▒(ВЋй 850m)ВЌљ в╣ёьЋ┤ ВъЉВЮђ ЖиювфеВўђвІц.

в╣ёвАЮ ьЂгВДђвіћ ВЋіВЋўВю╝вѓў ьЋ┤ВЋѕ в░ЕВюёВЎђ ВѕўЖх░ ЖИ░вЈЎ ВДђВЏљВЌљвіћ ВХЕвХёьЋю ВЌГьЋаВЮё ьЋа Вѕў ВъѕВЌѕвІц.

Вё▒вгИ(тЪјжќђ)ВЮђ вѓевгИ(тЇЌжќђ)Ж│╝ вХЂвгИ(тїЌжќђ) вЉљ Ж││ВЮ┤ВЌѕВю╝вЕ░, ВЮ╝вХђ ЖхгЖ░ёВЌљвіћ В╣еВъЁВЮё ВађВДђьЋўЖИ░ ВюёьЋю ьЋ┤Въљ(тъЊтГљ)вЈё ВёцВ╣ўвљўВќ┤ ВъѕВЌѕвІц. Вўцвіўвѓа Вё▒Ж│йВЮђ ВѓгвЮ╝ВДђЖ│а ВЌєВДђвДї, ВДђвЈёВЎђ вгИьЌїВЮё ьєхьЋ┤ вІ╣ВІюВЮў вфеВіхВЮё ьЎЋВЮИьЋа Вѕў ВъѕвІц.

ВДёВўЂ(жјГуЄЪ) ВЋѕВЌљвіћ ВДђьюўЖ┤ђВЮИ вДїьўИ(УљгТѕХ, ВбЁ4ьњѕ вг┤Ж┤ђ)ВЎђ Жх░Ж┤ђ 2вфЁ, ьќЅВаЋ ВІцвг┤вЦ╝ вІ┤вІ╣ьЋю ВДёвдг(жјГтљЈ) 24вфЁ, Жх░Вѓг┬иьќЅВаЋ ВаЋв│┤ ВаёвІгЖ│╝ ВѕўВєАВЮё вДАВЮђ ВДђВЮИ(уЪЦтЇ░) 14вфЁ, ВІгвХђвдёЖ│╝ ВЌ░вЮйВЮё вІ┤вІ╣ьЋю Вѓгва╣(Сй┐С╗ц) 8вфЁВЮ┤ в░░В╣ўвљўВќ┤ ВъѕВЌѕвІц.

сђђВБ╝Вџћ Ж┤ђВ▓ГВю╝вАювіћ вДїьўИЖ░ђ ВДЉвг┤ьЋўЖ│а ьќЅВаЋВЮё В┤ЮЖ┤ёьЋю ВЋёВѓг(УАЎУѕЇ), ВЎИвХђ Ж┤ђвдг┬иВѓгВІаВЮё ВаЉвїђьЋўвЇў Ж░ЮВѓг(т«бУѕЇ), вг┤ЖИ░ВЎђ Жх░ВѕўьњѕВЮё в│┤Ж┤ђьЋю Жх░ЖИ░Ж│а(У╗ЇтЎет║Ф) ЖиИвдгЖ│а ВДЉвг╝Ж│а(№ДйуЅЕт║Ф)Ж░ђ ВъѕвІц. вІцвДї ВДђвЈёВЃЂВЌљ ьЉюЖИ░вљю РђўТ▒ЂуЅЕт║Ф(ВдЎвг╝Ж│а)РђЎвіћ ВЮ╝в░ўВаЂВЮИ ВѓгВџЕвАђЖ░ђ ВЌєВю╝вЕ░, ВўцЖИ░ вўљвіћ Въўвф╗вљю ьЉюЖИ░вАю в│┤ВЮИвІц. вўљ ьЎћВЋй ВађВъЦВєїВЮИ ьЎћВЋйЖ│а(уЂФУЌЦт║Ф), ьЈг(уа▓) Вџ┤ВџЕВЮё вІ┤вІ╣ьЋю ьЈгВ▓Г(уа▓т╗│), Ж░ёвХђ ьџїВЮў ВъЦВєїВЮИ ЖхљВ▓Г(ТаАт╗│)ВЮ┤ ВъѕВЌѕВю╝вЕ░, ЖиИ ВЎИВЌљвЈё ьЎюВЮё вІцвБевЇў ВѓгвХђВ▓Г(т░ётцФт╗│), ьќЅВаЋВЮё В▓ўвдгьЋю ВЮ┤В▓Г(тљЈт╗│), ВаёВёа(Тѕ░Уѕ╣)Ж│╝ в│ЉВёа(тЁхУѕ╣)ВЮ┤ ВаЋв░ЋьЋўвЇў ВёаВєї(Уѕ╣ТЅђ) вЊ▒ вІцВќЉьЋю ВІюВёцВЮ┤ Ж░ќВХћВќ┤ВаИ ВъѕВЌѕвІц.

сђђВЮ┤віћ ьЈЅВѓ░ВДёВЮ┤ вІеВѕюьЋю в░ЕВќ┤ Ж▒░ВаљВЮё вёўВќ┤ ВІцВДѕВаЂВЮИ ьЋ┤ВЃЂ ВъЉВаёВЮё ВѕўьќЅьЋю ВбЁьЋЕ Жх░ВўЂВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌгВцђвІц.

сђђв│ЉваЦ(тЁхтіЏ) ЖхгВё▒вЈё В▓┤Ж│ёВаЂВЮ┤ВЌѕвІц. ВаёВёа(Тѕ░Уѕ╣) 1В▓Ў, в│ЉВёа(тЁхУѕ╣) 1В▓Ў, ВаЋВ░░ВџЕ ВѓгьЏёВёа(С╝║тђЎУѕ╣) 2В▓ЎВЮ┤ в░░В╣ўвљўВЌѕВю╝вЕ░, в│ЉваЦВЮђ вЁИвЦ╝ ВаЊвіћ віЦвЁИЖх░(УЃй№ц▒У╗Ї) 145вфЁ, ьЎюВЮё вІцвБевіћ ВѓгвХђ 28вфЁ, ьЎћьЈгВѕў(уЂФуа▓ТЅІ) 10вфЁ, ьЈгВѕў(уа▓ТЅІ) 34вфЁВю╝вАю ВЮ┤вБеВќ┤ВАївІц.

сђђвіЦвЁИЖх░ВЮ┤ Ж░ђВъЦ вДјВЋўвЇў Ж▓ЃВЮђ ВаёВёа(Тѕ░Уѕ╣)ВЮў ЖИ░вЈЎваЦВЮ┤ ьЋ┤Ваё(ТхиТѕ░)ВЌљВёю Ж▓░ВаЋВаЂВЮ┤ВЌѕЖИ░ вЋївгИВЮ┤вЕ░, ьЎюЖ│╝ ьЎћьЈг ВЮИваЦВЮ┤ ьЋеЖ╗ў ьјИВё▒вљю ВаљВЮђ ВА░Вёа ВѕўЖх░ВЮ┤ ЖИ░вЈЎВё▒Ж│╝ ьЎћваЦВЮё вЈЎВІюВЌљ ВцЉВІюьќѕВЮїВЮё Въў в│┤ВЌгВцђвІц.

сђђЖиИвдгЖ│а ВДђвЈёВЌљ вѓўьЃђвѓю ьЈЅВѓ░ВДёВЮў ВцЉВІгВЌљвіћ ВЋёВѓгЖ░ђ ВъљвдгьЋўВўђвІц. вДїьўИЖ░ђ ВДЉвг┤ьЋўвЕ░ вѓеьЋ┤ ВЌ░ВЋѕВЮё ВДђьюўьЋю ВаёвъхВЮў ьЋхВІг Ж│хЖ░ёВю╝вАю, ЖиИ ВўєВЌљвіћ Ж░ЮВѓгЖ░ђ ВюёВ╣ўьЋўВЌг ьЈЅВѓ░ВДёВЮ┤ вІеВѕюьЋю Вёг Ж▒░ВаљВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ Ж┤Љв▓ћВюёьЋю ьќЅВаЋ в░Ј Жх░Вѓг вёцьіИВЏїьЂгВЎђ ВЌ░Ж▓░вљўВќ┤ ВъѕВЮїВЮё вЊювЪгвѓИвІц.

сђђвўљьЋю ВЮ┤В▓Г, Вѓгва╣В▓Г, ЖхљВ▓Г вЊ▒ВЮ┤ ьЋеЖ╗ў в░░В╣ўвљўВќ┤ Жх░ВѓгВЎђ ьќЅВаЋ ЖИ░віЦВЮ┤ ВюаЖИ░ВаЂВю╝вАю Вџ┤ВўЂвљўВЌѕВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц.

сђђЖх░ВѓгВаЂ ЖИ░віЦ ВЌГВІю вХёвфЁьЋўвІц. Жх░ЖИ░Ж│а┬иьЎћВЋйЖ│а┬иВДЉвг╝Ж│авіћ ВЃЂВІю ВХюЖ▓Е ьЃюВёИвЦ╝ ВЃЂВДЋьќѕЖ│а, ВѓгвХђВ▓ГЖ│╝ ьЈгВ▓ГВЮђ ВА░Вёа ВѕўЖх░ВЮў ВаёВѕаВаЂ ВДђьќЦВаљВЮё в│┤ВЌгВБ╝ВЌѕвІц.

сђђВё▒вгИВЮђ вѓевгИВЮё ьєхьЋ┤ вѓ┤вЦЎ вДѕВЮёЖ│╝ вХЂвгИВЮё ьєхьЋ┤ в░ћвІцВЎђ Ж│Дв░ћвАю ВЌ░Ж▓░вљўвЈёвАЮ ВёцЖ│ёвљўВЌѕВю╝вЕ░, ВЮ┤вЦ╝ ьєхьЋ┤ ьЈЅВѓ░ВДёВЮ┤ Вё▒Ж│йВЌљ Ж░Єьъї ьЈљВЄёВаЂ ВДёВўЂВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ВюАВДђВЎђ ьЋ┤ВЃЂВЮё вЈЎВІюВЌљ ВЋёВџ░вЦ┤віћ Ж░юв░ЕВаЂ Жх░Вѓг Ж▒░ВаљВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё ВЋї Вѕў ВъѕвІц.

Рќ▓ Жх░ВѓгВаЂ ВџћВХЕВДђ, ьЋ┤ВЃЂ в░ЕВќ┤ВЎђ в░ћвІиЖИИ ВДђвфЁ

сђђсђївѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈёсђЇВЌљВёю ьі╣ьъѕ вѕѕЖИИВЮё ‸Ⳟ вХђвХёВЮђ ВБ╝в│ђ ВёгЖ│╝ ьЋ┤ВЃЂВЮў ВДђвфЁВЮ┤ Ж╝╝Ж╝╝ьъѕ ЖИ░вАЮвљю ВаљВЮ┤вІц.

сђђьЈЅВѓ░ВДё ВЋъВЌљвіћ Ж┤ђВёавЈё(УДђС╗Ўт│Х)Ж░ђ ВъљвдгьЋўЖ│а, ьЈЅВѓ░ВДё ВЮИЖи╝ вЇЋВЏћвДѕВЮё ВЋъВЌљвіћ вДѕвЈё(уБет│Х)ВЎђ ВєївДѕвЈё(т░ЈуБет│Х), Жхгв»ИвДѕВЮё ВЋъВЌљвіћ вфЕвЈё(Тюет│Х), ВюаЖхгвДѕВЮё ВЋъВЌљвіћ ВБйвЈё(уФ╣т│Х)ВЎђ ВєїВБйвЈё(т░ЈуФ╣т│Х)Ж░ђ вѓўьЃђвѓювІц.

сђђЖ░ЂЖ░ЂВЮў Вёг ВЮ┤вдёВЮђ вѓўвг┤Вёг, вїђВёгВ▓ўвЪ╝ ВДђВЌГв»╝ВЮў ВЃЮьЎюЖ│╝ в░ђВаЉьъѕ ВЌ░Ж┤ђвљўВќ┤ ВъѕВЌѕВю╝вЕ░, вЈЎВІюВЌљ ВаЂВЮў вЈЎьќЦВЮё Вѓ┤ьћ╝Ж│а в░ЕВќ┤ВёаВЮё ЖхгВХЋьЋўвіћ ВцЉВџћьЋю Ж▒░ВаљВЮ┤ВЌѕвІц.

сђђвўљьЋю ВДђвЈёВЌљвіћ вѓеьЋ┤ВЮЇЖ╣їВДђ 30вдг, ьєхВўЂЖ╣їВДђ 220вдг, вѓеВфй в»ИВА░ьЋГЖ╣їВДђ 60вдгвЮ╝віћ ЖхгВ▓┤ВаЂВЮИ Ж▒░вдгЖ░ђ ьЉюВІювљўВќ┤ ВъѕвІц.

сђђьЮЦв»ИвАюВџ┤ ЖИ░вАЮВЮђ "в»ИВА░ьЋГВюАВІГвдгВѓгВ░йВъЦВІювг┤(тйїтіЕжаЁтЁГтЇЂжЄїуцЙтђЅта┤тИѓуёА)"вЮ╝віћ вгИЖхгвІц.

сђђВЮ┤віћ "в»ИВА░ьЋГВЮђ ьЈЅВѓ░ВДёВЌљВёю 60вдг вќеВќ┤ВаИ ВъѕЖ│а, ВЮ┤ ВДђВЌГВЌљвіћ ВѓгВ░й(уцЙтђЅ)ВЮ┤вѓў ВъЦВІю(та┤тИѓ)Ж░ђ ВЌєвІц"вЮ╝віћ ВЮўв»ИвАю ьЋ┤ВёЮвљювІц.

сђђВдЅ, в»ИВА░ьЋГВЮђ Жх░Вѓг┬иьќЅВаЋВаЂ ЖИ░віЦВЮђ ВъѕВЌѕВю╝вѓў ВЃЂВЌЁьЎювЈЎВЮђ ВаюьЋюВаЂВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌгВцђвІц. ВЮ┤віћ ВЮ╝вХђ ьЋГЖхгЖ░ђ Жх░ВѓгВаЂ вфЕВаЂ ВюёВБ╝вАю ВѓгВџЕвљўВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌгВБ╝віћ ЖиђВцЉьЋю ВдЮЖ▒░вІц.

сђђьЋ┤ВЃЂ в░ЕВќ┤вДЮВЮў вўљ вІцвЦИ ьЋхВІгВЮђ в┤ЅВѕў(уЃйуЄД) В▓┤Ж│ёВўђвІц. ВДђвЈё ВєЇ 'ВџћвДЮ(уъГТюЏ)'ВЮ┤вЮ╝віћ ьЉюЖИ░віћ ВёцьЮўВѓ░ в┤ЅВѕўвїђВЎђ ВЌ░Ж▓░вљю Ж░љВІю В▓┤Ж│ёвЦ╝ ВЮўв»ИьЋювІц.

сђђВаЂВЮў вЈЎьќЦВЮё ВІаВєЇьъѕ ьїїВЋЁьЋ┤ ВцЉВЋЎ ВаЋвХђЖ╣їВДђ ВЋївдгвЇў в┤ЅВѕўвДЮВЮђ вѓеьЋ┤ВЋѕ в░ЕВќ┤ВЮў ВцЉВХћВўђвІц. ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ вІеВѕюьъѕ в│ЉВѓгВЎђ в░░вЦ╝ вЉћ ВДёВўЂ(жјГуЄЪ)ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, в░ћвІц Вюё ВаЋв│┤вДЮЖ│╝ ВЌ░Ж▓░вљю Жх░Вѓг вёцьіИВЏїьЂгВЮў ьЋю ВДђВаљВЮ┤ВЌѕвЇў ВЁѕВЮ┤вІц.

сђђ

Рќ▓ВЃЮьЎюЖ│╝ ВІаВЋЎВЮ┤ Ж│хВА┤ьЋю ВДђВЌГ Вѓгьџї

сђђ

сђђЖх░Вѓг ВДђвЈё(У╗ЇС║Ітю░тюќ)ВъёВЌљвЈё сђївѓеьЋ┤ьЈЅВѓ░ВДёВДђвЈёсђЇВЌљвіћ ВЃЮьЎюЖ│╝ ВІаВЋЎВЮў ьЮћВаЂвЈё ьЋеЖ╗ў вІ┤Ж▓е ВъѕвІц.

сђђвѓ┤вЦЎВЌљвіћ Вўцвіўвѓа в│┤вдгВЋћ(УЈЕТЈљт║х)Вю╝вАю ВюавфЁьЋю ЖИѕВѓ░(жїдт▒▒)ВЮ┤ ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕвІц. ЖИѕВѓ░ в│┤вдгВЋћВЮђ ВўѕвАювХђьё░ ЖИ░вЈёВЮў вфЁВєївАю ВєљЖ╝йьўђ, ВДђЖИѕвЈё ВѕўвДјВЮђ ВѓгвъївЊцВЮ┤ В░Йвіћ ВІаВЋЎВЮў ВцЉВІгВю╝вАю Въљвдг ВъАЖ│а ВъѕвІц.

сђђВДђвЈё ВєЇ ЖИѕВѓ░ВЮђ вІеВѕюьЋю ВДђьўЋ ьЉюВІюЖ░ђ ВЋёвІѕвЮ╝, ВДђВЌГв»╝ВЮў ВаЋВІаВаЂ ЖхгВІгВаљВЮ┤ВЌѕвІц. вўљьЋю ВЮ┤вЈЎвЕ┤ ВџЕВєївДѕВЮёВЌљ ВъљвдгьЋю ВџЕвгИВѓг(жЙЇжќђт»║)вЈё ВДђвЈёВЌљ вЊ▒ВъЦьЋювІц.

сђђЖх░ВўЂВЮў ЖИ┤ВъЦвљю вХёВюёЖИ░ВЎђ вІгвдг, Ж│аВџћьЋю Вѓ░Вѓг(т▒▒т»║)ВЮў ВА┤Въгвіћ Жх░ВѓгВЎђ ВІаВЋЎ, ЖИ┤ВъЦЖ│╝ ьЈЅВўеВЮ┤ Ж│хВА┤ьќѕвЇў ВДђВЌГ ВѓгьџїВЮў ВЮ┤ВцЉВаЂ ьњЇЖ▓йВЮё в│┤ВЌгВцђвІц. Вёг ВЮ┤вдё вўљьЋю вІеВѕюьЋю ВДђьўЋ ВаЋв│┤Ж░ђ ВЋёвІѕвЮ╝ ВЃЮьЎюЖ│╝ ВДЂЖ▓░вљю ьЮћВаЂВЮ┤вІц. вфЕвЈё(Тюет│Х)віћ вѓўвг┤Ж░ђ вг┤Вё▒ьќѕвЇў Вёг, ВБйвЈё(уФ╣т│Х)віћ вїђвѓўвг┤Ж░ђ ьњЇвХђьќѕвЇў ВёгВю╝вАю вХѕвдгвЕ░ ВБ╝в»╝вЊцВЮў ВЃЮВЌЁЖ│╝ в░ђВаЉьъѕ ВЌ░Ж▓░вљўВЌѕвІц. в│ЉВѓгвЊцВЮ┤ ВўцЖ░ђвЇў ВёаВєї(Уѕ╣ТЅђ)віћ вІеВѕюьЋю ВаЋв░ЋВДђЖ░ђ ВЋёвІѕвЮ╝ в░░вЦ╝ ВѕўвдгьЋўЖ│а в│┤ЖИЅьЋўвЇў ВЃЮьЎюВЮў ьё░ВаёВЮ┤ВЌѕвІц. ВЮ┤В▓ўвЪ╝ ьЈЅВѓ░ВДёВЮђ Жх░ВѓгВаЂ Ж│хЖ░ёВЮ┤вЕ┤Вёю вЈЎВІюВЌљ ВѓгвъївЊцВЮў ВЮ╝ВЃЂЖ│╝ ЖИ░вЈёЖ░ђ ВЮ┤Вќ┤ВДё ВЃЮьЎюВЮў вг┤вїђВЮ┤ЖИ░вЈё ьќѕвІц.

2025.12.05(ЖИѕ) 15:15

2025.12.05(ЖИѕ) 15:15